【原创】指数化背景下当前对冲产品窘境与非信号追求

作者:江湖汇量化

题图: 江湖汇量化微信公众号

1、当下贝塔下对冲产品窘境

巨头幻方一纸建议中性产品降仓公告把本来风雨飘摇的量化对冲产品再次拉入热议话题之中。关于对冲产品的在牛市初期的表现不是第一次登上关心热搜。我们看看过去发生的情况。

1.1 2014,历史上上一次的基差、超额双杀

2014年11、12月份,A股市场经历了一轮快速的上涨行情,这一轮行情主要受到一系列政策利好的推动,包括十八届三中全会的深化改革、国务院发布的《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及央行的降息政策。这些因素共同作用,带动沪深300等指数出现了大幅上涨。尤其是在2014年11月下旬,沪深300指数上涨约35%,标志着新一轮“改革牛”的开始 。

A股各大指数的上涨情况

沪深300指数:从11月中旬至12月底上涨约35%。

上证综指:同期上涨超过30%,并于12月底站上3000点关口。

中证500指数:涨幅更为显著,约为40%左右,表现强劲。

私募量化对冲产品的回撤表现

在这段市场大幅上涨的背景下,许多中国私募量化对冲产品遭遇了显著回撤。由于合规原因,我们省略具体产品名称,但以下是这些产品的最大回撤数据:部分量化对冲产品的最大回撤达到 8%-9% 左右,这主要源于两方面的亏损。

回撤原因分析

基差亏损

私募量化对冲基金通常采用做多股票组合、做空股指期货的中性策略。在2014年底市场快速上涨时,股指期货市场价格相对现货价格出现了较大的基差变化,股指期货价格上涨的速度跟不上现货股市的上涨,导致了显著的基差亏损。根据当时市场的基差统计,2014年12月份,沪深300指数和其股指期货之间的基差扩大,给持有空头仓位的对冲基金带来了 2%-3% 的额外亏损 。

超额回撤

在2014年,股指期货市场尚未有其他股指期货工具(如中证500股指期货),仅有沪深300(IF)可供使用。因此,一些基金在对冲时未能有效控制市值因子的风险,尤其是配置了中小市值股票组合的基金。这类基金的多头股票组合受益于中小市值股的上涨,但由于股指期货做空的是沪深300指数,未能完全对冲市场上涨带来的市值因子风险,导致了额外的超额回撤。这一超额回撤在部分基金中达到了 3%-4% 左右,超出了其预期的alpha收益。

综上所述,2014年末的市场上涨虽然推动了多头股票组合的表现,但基差亏损和市值因子的风险控制不力,使得很多私募量化对冲产品经历了较大的回撤。

2.2 2015年的对冲产品表现呢?

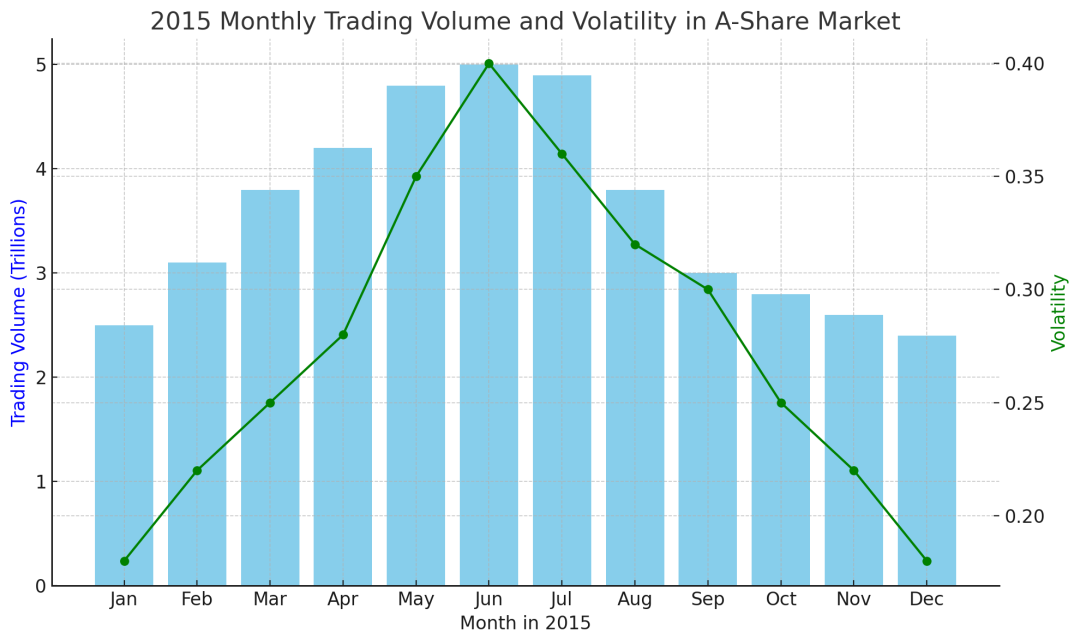

2015年A股市场的表现可以分为明显的两个阶段:年初的指数快速上涨,以及年中到年末的急剧下跌。年初沪深300、中证500等主流指数在政策利好和市场情绪推动下快速上涨,带动了市场的整体交易量和波动率急剧上升。对于量化对冲产品而言,这种波动率的提升是极大的利好,尤其是依赖于高频交易和市场中性策略的基金,能够从短期价格波动中捕捉到可观的超额收益。

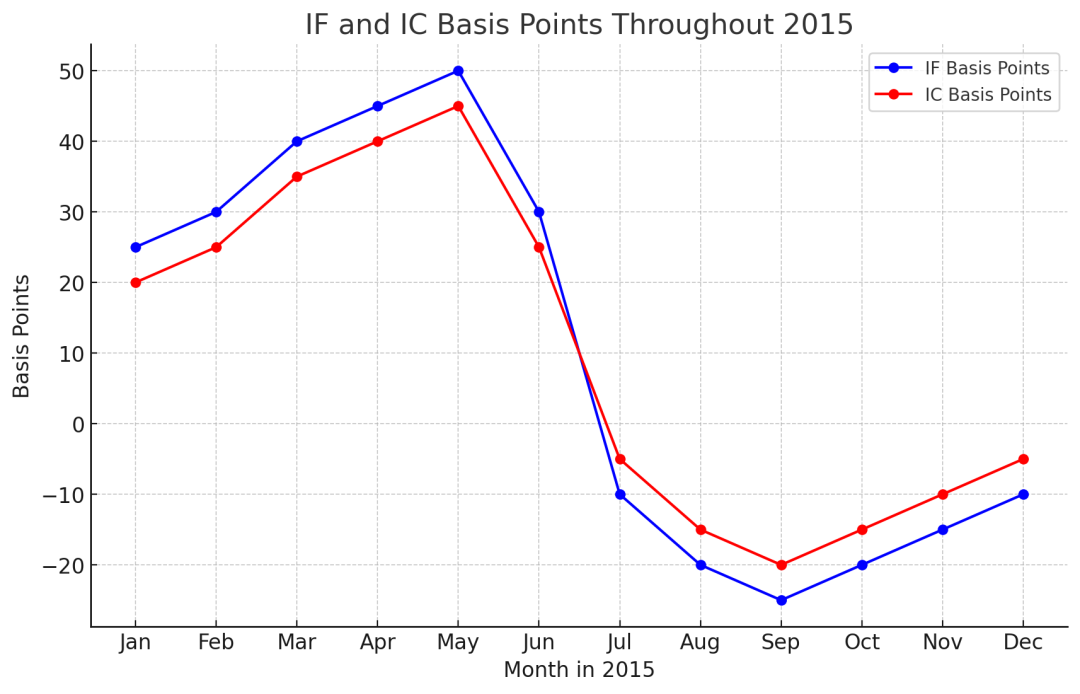

在牛市行情中,股指期货(如沪深300期货IF和中证500期货IC)通常会出现升水现象,即期货价格高于现货指数。这是因为市场普遍预期指数未来将进一步上涨,因此期货合约的价格会包含溢价。在2015年上半年,股指期货的升水幅度达到了 20-50点 之间,甚至在某些时刻,沪深300股指期货升水超过 100点。这一升水现象对于量化对冲产品尤其有利,因为它们通常持有现货多头,同时做空股指期货,以此锁定基差收益。这类基金能够通过股指期货的升水来获取“无风险”收益,进一步增强了其整体表现 。

然而,随着2015年6月市场的剧烈调整,股指期货市场的监管开始趋严,特别是9月起中金所对股指期货实施了限仓限手等措施,导致股指期货的流动性迅速下降,升水逐渐转变为贴水。到下半年,股指期货的贴水幅度最大时达到了 20-30点。这对于此前通过期现对冲锁定升水收益的量化对冲产品构成了有利影响,特别是在贴水扩大时,基金的对冲收益出现了股指期货送的收益 。

如此,2015年全年,量化对冲产品的整体表现仍然优于市场主要指数。在上半年市场高波动和升水环境下,这些产品的超额收益表现非常突出,全年收益区间大致在 10%-30%。相比之下,沪深300指数全年下跌了约 10%,中证500则下跌约 2%。在指数大幅回调的背景下,量化对冲产品凭借其阿尔法策略和对冲机制,能够在波动加剧的市场中获取超额收益,表现出良好的抗跌能力 。

总的来说,2015年市场的波动率和成交量的显著提升,为量化对冲产品创造了有利的操作环境,尤其是在市场急涨阶段,股指期货的升水成为重要的“送收益”来源。然而,随着监管收紧、股指期货流动性降低,升水转变为贴水,对冲产品的收益空间因市场降温逐渐降低。尽管面临这些挑战,量化对冲产品仍然在全年表现中跑赢了大部分主流指数,展现了其在复杂市场条件下的稳健性和超额收益能力。

2、也许更该警惕的指数化投资时代

当下讨论的基差、超额之殇无非是每一次牛市初期的轮回。怎么了,是个新事物?是真不懂,还是太年轻?看看更远的东西吧。

2.1 美国市场的机构和指数化时代

美国股票市场从个人投资者主导逐渐转向机构投资者主导的过程,始于20世纪中期。二战后,美国经济进入繁荣期,随着养老金、共同基金和保险公司等机构投资者的崛起,市场结构发生了显著变化。机构投资者通过管理大量长期资本,逐渐在市场中占据重要地位,并在几十年内不断扩大其持有份额。到20世纪60年代,机构投资者已经占据了市场交易的大部分。数据显示,到2017年,机构投资者持有了Russell 3000指数中 78% 的市场价值,S&P 500指数的持有比例则达到 80%。机构投资者如今还贡献了 90% 的日常交易量,个人投资者的市场影响力已大幅下降 。

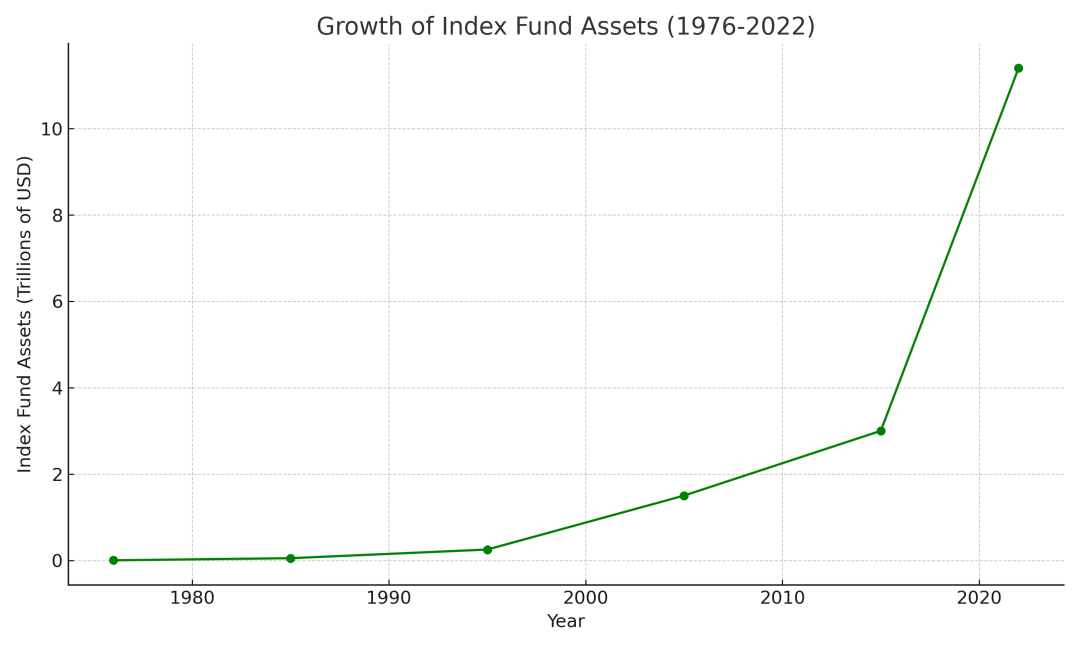

指数基金的兴起是推动这一转变的重要因素。1976年,先锋基金创始人约翰·博格尔推出了全球首个指数基金,这一事件标志着指数投资的新时代。指数基金因其低成本、透明性和广泛的分散性,成为投资者尤其是机构投资者的首选工具。相比主动管理基金,指数基金通过被动跟踪市场指数,避免了个股选择的复杂性,同时显著降低了管理费用。随着时间的推移,指数基金的资产规模持续增长,到2022年全球指数基金的总资产达到了 60.1万亿美元,其中美国市场占全球 48% 的份额,进一步奠定了指数化投资的主导地位 。

这一趋势也改变了市场的交易结构。机构投资者的崛起和指数基金的普及,使得美国股市变得高度机构化和指数化。随着ETF和其他被动管理产品的广泛应用,市场中大部分的交易量由这些被动管理的产品贡献。指数基金不仅为投资者提供了低成本的市场准入,同时也通过分散投资降低了个股波动带来的风险。在这样的背景下,机构投资者的主导作用进一步强化,个人投资者的角色则相对减弱。

总的来说,美国股票市场已经进入了一个高度机构化、指数化的时代。机构投资者和指数基金主导了市场的交易和持有结构,市场的透明性、成本效率和分散性得到极大提高。这一结构性转变不仅降低了市场参与者的风险,还提高了市场的整体效率,使得更多投资者能够以较低的成本享受到市场的整体回报。

2.2 美国市场量化超额的情况

从2008年到2023年,美国股票市场中基于量价的策略(如动量策略)的超额收益水平逐渐显著下降。这些策略在金融危机前能够实现较高的阿尔法收益,通常年化超额收益率在 10%以上。然而,随着市场逐渐机构化,特别是量化投资和指数投资的大规模应用,市场变得更加有效,导致这些传统策略的表现下滑。

2008年后的量价类策略,特别是基于动量的策略,超额收益逐渐收窄。到2010年代中期,这些策略的年化超额收益下降至 5%以下。市场拥挤效应(即众多机构同时采用相似的策略)和市场波动性降低是导致收益下降的主要原因。

到2023年,这类策略的表现仍然受到挑战。例如,量化CTA策略在2023年的回报率为 -3.8%,相比之下,其他更加复杂的量化策略(如统计套利和风险溢价策略)表现更好,反映出动量策略等传统量价策略在当前市场环境中的优势逐渐丧失 。

总体来看,随着市场效率的提高和机构投资者的主导地位,量价类策略逐渐失去了其阿尔法优势,新一代的多因子模型和更加复杂的算法策略逐渐取代了这些传统方法。

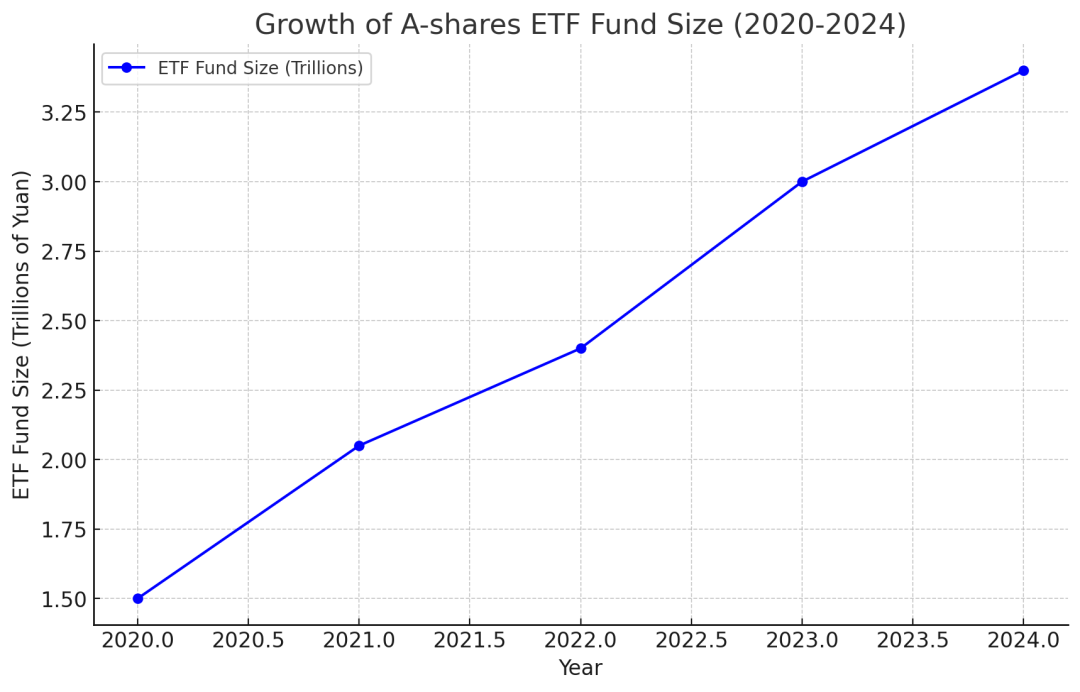

2.3 微观交易习惯变革中的alpha

我们的股票市场也正在经历一个越来越机构化,越来越指数化的时代。随着这几年alpha策略尤其是以主观绝对收益为代表的一批机构的沉寂,投资者发现通过etf来表达对于市场的看法越来越香。首先ETF成本低廉,相比主动管理基金,管理费用更低。其次,ETF提供了高度的流动性,投资者可以在交易时间内实时买卖。再次,ETF提供了良好的分散投资机会,投资者可以通过购买单一ETF获得对多个资产的广泛敞口。最后,ETF结构透明,投资者可以轻松跟踪其持有的基础资产。

值得注意的是,随着越来越多的投资者通过ETF表达自己的投资观点。A股微观成交细节在悄然的发生快速的改变。诚如我们之前的理解,量价类股票策略获取的交易alpha来自于其他类型投资者交易股票的通行费的概念。那么当交易者从交易股票到交易ETF间接交易股票。这个微观的生态必然发生变化。这段时间的尽调当中我也开始发现ETF基金交易股票在某些特殊时刻dominate市场带来的alpha。这些现象的出现,必然对于本义规模很大的股票量价类策略产生负面影响。

3、追求信号,还是追求其他

与其讨论产品形式之争不如讨论投研基础框架的差异。结合框架差异,我们对于pure alpha的理解会不会有所不一样。尤其是指数化投资时代来临后,作为板块被交易的etf、宽基、行业指数是否会形成与之前不一样的贝塔特征。这类特征能被传统模型捕获到吗?那么,我们应该用指数增强表达观点还是应该用不对标任何指数的量化多头表达观点呢?我觉得答案是很明确的。

3.1 信号之王—world quant

在量化投资领域中,追求信号与非追求信号的两大流派长期并存,且各自具备独特的优势。以 WorldQuant 为代表的追求信号流派,主要通过从各种数据源(如价格、交易量等技术指标)中挖掘出能够预测市场变化的“阿尔法”信号。通过搜寻和测试这些信号,并将其组合应用到投资组合中,达到稳定盈利的目的。这一策略在中国量化投资圈占据了主流地位,大部分的量化基金都采用类似的方法,并且竞争十分激烈,形成了一个“信号为王”的生态体系。

然而,随着中国市场逐渐进入 ETF交易时代,市场环境和交易结构发生了显著变化。ETF的广泛应用和指数化投资的普及,进一步提高了市场的效率,削弱了简单信号策略的有效性。大量资金涌入相似的信号策略中,导致这些策略的边际收益逐渐下降,竞争红利逐渐消失。在这样一个背景下,信号策略已经进入了过度竞争的局面。

另一方面,以 Two Sigma 和 D.E. Shaw 为代表的非追求信号流派,依靠的是组合优化、风险管理和交易执行的整体流程优化。这些公司通过对整个投资过程的高效管理和技术优化,能够在市场波动中维持稳定的超额收益,而不仅仅依赖于挖掘个别信号。这类策略在市场高度竞争、信号失效的环境下,展现出更为持久的竞争优势。

随着中国ETF市场的进一步发展,信号策略的空间将逐渐被压缩,这也预示着中国量化行业可能面临 供给侧改革。市场将从单一的信号挖掘模式,逐步转向更加综合的量化投资体系。这一改革不仅会要求更高层次的技术创新,也将推动行业内资金与资源的重新配置,使得量化投资者不再仅依赖于信号的发现,而是通过更全面的交易策略和组合管理,适应未来更加高效的市场环境。

3.2 对于非信号的探索

在量化公司中,非信号追求的方向象征着对现代科技,尤其是人工智能(AI)的深度运用。这种方式将股票价格的波动看作是复杂数据结构的映射,并通过现代计算机技术对这些数据进行建模和组合,而不单纯依赖于传统的信号或因子。相比传统多因子框架,非信号导向的策略更多关注市场风格和形态的变化,并在计算机模型中捕捉和适应这些变化,从而打破了传统框架的限制。

宽德德冯鑫在某论坛中也曾谈到,随着科技的进步,现代量化策略已经不再仅仅依赖于传统因子的挖掘,而是更多依赖于 AI 和机器学习 技术的应用。这些技术不仅能够处理更大规模的数据,还可以通过深度学习、神经网络等方法,在更加复杂的市场结构中发现机会。与信号为导向的传统因子挖掘不同,非信号策略更注重对市场环境、交易条件的整体理解,通过科技手段来预测风格和市场形态的切换。冯鑫的观点指出,懂得这一技术的人目前在业内并不多,主要是因为它对科技、算法以及市场理解的要求极高 。

另一方面,还有一个分支是在交易执行层面的优化,而不再追求复杂的信号。对这些量化公司来说,信号的复杂性已经不再是主要优势,简化信号、提升交易执行效率变得更加重要。这些公司专注于行情解析、IT执行和交易风险控制的效率,通过对交易过程的优化和对市场流动性的精准把握,在竞争中保持领先。这一方向的量化策略不再像传统的多因子模型那样执着于提取复杂的市场信号,而是更注重如何高效地执行交易、应对市场波动 。

从旁观者的角度来看,这种非信号导向的量化变革无疑会逐步改变量化投资的传统格局。市场风格的快速切换和AI技术的飞速发展,将会使更多量化公司逐渐脱离单一的信号追求,转而通过现代计算技术和数据处理能力来提升整体交易策略。这种趋势下,市场预测和交易执行的效率变得至关重要。传统量化策略因子主导的框架正逐步被新的AI驱动的技术模型取代,为量化行业带来了更具前景的创新模式。

版权声明:文章版权归原作者所有,部分文章由作者授权本平台发布,若有其他不妥之处的可与小编联系。

免责声明:

您在阅读本内容或附件时,即表明您已事先接受以下“免责声明”之所载条款:

1、本文内容源于作者对于所获取数据的研究分析,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,本网站概不承担;阅读与私募基金相关内容前,请确认您符合私募基金合格投资者条件。

2、文件中所提供的信息尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性;亦不能作为投资决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。

3、对于本文以及文件中所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任;本文以及文件发送对象仅限持有相关产品的客户使用,未经授权,请勿对该材料复制或传播。侵删!

4、所有阅读并从本文相关链接中下载文件的行为,均视为当事人无异议接受上述免责条款,并主动放弃所有与本文和文件中所有相关人员的一切追诉权。