前段时间有个朋友说“在A股投资要聚焦新兴产业,把握时代的BETA”,我说“你这句话在2016年前完全正确,之后随着“核心资产”的崛起就有失偏颇,未来随着时间的流逝可能越来越不正确”。

过去这么多年A股追寻“时代BETA”本质上因为经济体还比较新,我们1978年改革开放、但直到1992年党的十四大才全面建设社会主义市场经济体制,连四大行都是上个世纪80年代才从人民银行中剥离出来,再加上2001年入世,可以说真正意义上“现代中国”由来时间不长。

在这种背景下万物皆新,而要形成“周期轮回”需要时间沉淀。这就好比家电和工程机械的需求,一开始很多年都看重地产和基建的新增需求,直到最近十年“替换需求”才批量出现。所以,在A股追求“时代BETA”、看重渗透率提升可能也只是一个时代的产物,随着时间的流逝、“周期轮回”的现象更多地出现,可能方法论本身也会发生变化。

我复盘美股的历史,由于美国早已进入现代化,“周期轮回”的现象就更加明显:过往70年,周期股(工业品和资源品)曾三次兴盛,分别是50年代、70年代和00年代;消费品在两个阶段红火,分别是1966—1972(以“漂亮50”为代表)、1980—1992(真正盈利驱动的消费浪潮);生物医药和科技股有过四次浪潮,只是每次的主角不一样;银行股更是有过七轮周期,几乎每十年一次。关于此点参加之前的文章《美股70年》。

美国还是一个不断进化的国家,美股更是汇集了全世界最优秀的公司,因此美股除了典型的“周期轮回”外,还会不断的有“时代BETA”出现,两种投资方法伯仲。而像英国、德国、日本这种国家,可能更多的是“周期轮回”,因此随着时间的沉淀“周期轮回”会越来越重要。

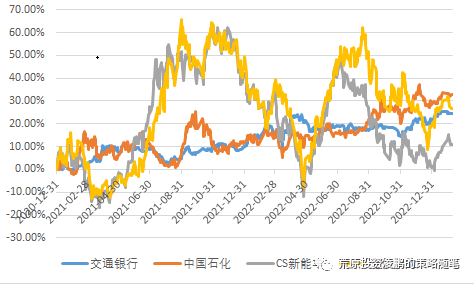

A股过去30年确实“时代BETA”居多,每次都能掀起一轮牛市甚至泡沫。比如1996—1997年小家电进入家庭的“家电行情”、比如2005—2007年城镇化率提升导致的蓝筹行情、比如2013—2015年智能机渗透率提升带来的移动互联网行情以及最近几年新能源渗透率提升导致的科技股行情。但从2016年开始,上述行情已经不是全部。核心资产以及纯茅指数中的很多成分股如茅台、格力、三一、海螺、万华、招行、平安等显然不是“时代的BETA”、不是新兴产业,它们早已不是2005—2007年那个“时代BETA”下的少年。但收益率依然不菲,并且这种机会在2016年以后层出不穷,比如2020年下半年的航运(历经13年调整后王者归来)、2021年至今的煤炭。如果你2016年以后着重投资于此类股票,可能收益率并不比代表“时代BETA”的“新半军”差。下图标出2021年初至今,交通银行、中石化收益率和新能源车、光伏产业的对比,值得深思!

为什么在2016年前全都是“时代的BETA”,而2016年后会出现传统行业的周期回归?还是上面论述的:中国经济在变老、周期和传统在沉淀,将来会有越来越多“回归”的现象出现。

关于“时代BETA”和“周期轮回”是两种迥然不同的投资方法、应用不同的思路,甚至需要不同的性格,但我观察下来有两点非常重要:

其一,针对“时代BETA”,一定要随处可见。

一个新事物出现,很多人都急于学习、生怕错过。其实在日常生活随处可见之前,大多只停留在主题投资甚至炒作的层面,很难持续。反过来讲,如果真是“时代的BETA”,其实不易错过。

比如中国从1998年就进行“住房体制改革”,但由于当时城镇化尚低、到2003年后才爆发;再比如智能机行情,2010年甚至更早就出现端倪,但真正爆发要到2013年渗透率达到一定程度才行。新能源亦是如此,在我记忆中最早炒新能源车是2009年初的“十大战略新兴产业规划”、2014年也曾经炒过充电柱和电机,但真正蔚然成风、成为“时代的BETA”要等到2019年渗透率过了5%之后。

因此很多东西比如区块链、元宇宙以及最近很火的CHATGPT,除非采用游资交易的手法,否则真的不用急。对于渗透率过低、商业模式还很不稳定的东西,过早介入容易成为烈士,还记得当年的莱宝高科和特锐德吗?

其次,关于“周期轮回”,一定要摒弃偏见。

第一个偏见就是“空间不大”,这其实还是囿于“时代BETA”的投资方法,认为只有渗透率快速提升的阶段才有巨大的收益率。其实不然,当尘埃落定之后或许才是美好的开始,这个时候行业渗透率提升或许不快了、但公司市占率仍在提升,并且由于商业模式趋于稳定“剩者”更容易成为“胜者”。最核心一点还在于确定性提升,可以下比较重的注,重仓乘以确定性再加上不错的空间!关于此点,观察复盘2016年后茅台、三一、海控和煤炭就可以知道,其实收益率一点都不低。我在前面也写过一篇文章《三一带来的启发》。

第二个偏见就是“周期必须按照之前的模式回归”。比如投资者经常会问“中国经济还能高速增长吗?如果不能,传统周期股怎么会有机会?”其实之所以有这个问题就是因为前一波周期的印记太深刻了,大家把周期股的机会和GDP增长一一对应,希望周期按照之前的模式回归。执着于这种偏见会错失很多机会:比如2016年茅台的景气回来时,投资者一直纠结于“前十年的需求很大部分是政务需求,如果反腐持续化,需求还能持续吗?”,其实后续白酒的需求就是民间化;再比如2016年挖掘机数据改善时,大家怀疑“中国固定资产投资增速还能高增长吗?如果不能,挖掘机的数据如何持续”,结果后面三一数据的持续好转来自份额提升、替换需求和出口;再比如2021年煤炭起来的时候,大家也纠结宏观,结果后续煤炭的爆发得益于多年供给收缩导致的价格爆发;再比如现在银行受制于地产,可过去两年地产崩盘的过程中银行的不良率系统提升了吗?

因此,周期回归有不同的模式,其实看美股70年的历史也是如此。现如今,新能源的需求增速放缓、供给加速出现,红利逐步消退,而AI等新事物尚未成形。值此“时代BETA”青黄不接之时,多关注“周期轮回”或许会柳暗花明。

本文来自微信公众号“荒原投资凌鹏的策略随笔”,文章版权归原作者所有,内容仅供参考并不构成任何投资及应用建议。