DeepSeek火了一整个春节,人民币资产的叙事拐点还有多远?

作者:楚团长聊聊天

题图:楚团长聊聊天微信公众号

春节大家推杯换盏之间,大约不可避免的会聊到deepseek,短视频将一切复杂深刻蒸馏,简化为人人都能理解的大国竞争、AI革命,以及股价暴跌。

“DeepSeek横空出世,凭借低成本高性能的AI模型,动摇了美国科技行业的无敌地位,导致美股股王之一的英伟达,股价一度单日暴跌17%,等于一天跌了两个半茅台。”

人们对这样的叙事喜闻乐见,但这很难讲是真的,或者说,至少逻辑没有如此的线性相关。AI应用门槛的降低必然催生更多场景落地,全球GPU的需求量反而会激增,Deepseek降低大模型推理成本,对于英伟达而言,或许长远来看是利好?

英伟达和纳斯达克近期的大波动,归根结底来说,还是此前一致性预期打的太慢,本身结构上就有脆弱性,面对突然的扰动,一下子露怯了。

塔勒布评价这场暴跌是灰天鹅,反映了市场对科技股过度依赖的脆弱性,人们发现了它们(big 7)的瑕疵,或许应该重新考虑对它们的配置。(在彭博上的原文更暴力,跌17%只是开始)

叙事之于资产价格的影响,在混沌纪元中,被格外放大了。贵了可以更贵,只要叙事是完美无瑕的,BTC、黄金、BIG7、境内长债……都是这样,不怕价格极端,就怕故事有破绽。

在恒纪元中,资产价格有各种定价模型来框定周期,在乱纪元中,叙事成为资产价格寻找锚定的关键。

问题来了,像A500指数ETF(159351)这类人民币核心资产的叙事拐点,还有多远呢?

人民币资产承压的关键叙事

金融市场的吊诡之处在于,它从未真正交易“事实”,而是交易“被叙事折射后的现实投影”。现实塑造预期,预期交易现实,价格反过来又影响现实。索罗斯的反身性理论便隐匿在资产价格波动的量子纠缠之中——市场并非被真相驱动,而是被信仰与叙事所裹挟。

在过去三年中,人民币资产深陷真相和叙事的螺旋之中,走势承压的背后,围绕着四组核心矛盾。

一、中美利差走阔带来的资本外流压力

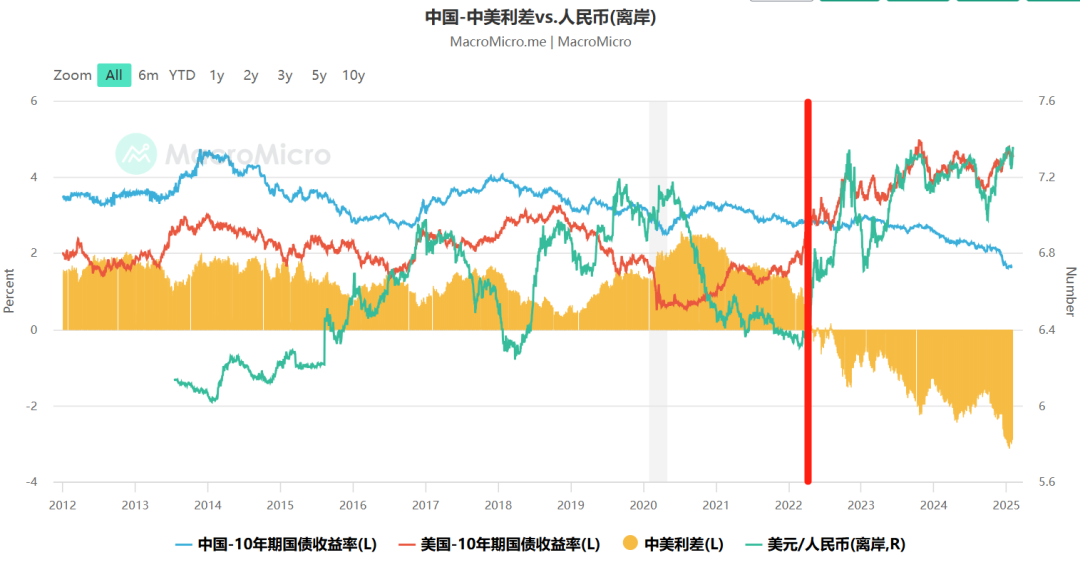

拉开沪深300和标普500的走势,两者分叉的关键节点在2022年中,彼时美联储启动了激进的加息周期,这撞上了中国央行“以我为主”的货币政策,中美利差迅速走阔,这导致跨境资本流动发生趋势性逆转。

此后中美名义利差叠创新高,水往低处流,在可流动的情况下,钱从来都往利率高处走。美国国债收益率在2022年底攀升至4%以上,而中国10年期国债利率维持在2.6%-2.8%区间,人民币资产的相对吸引力大幅下降,外资开始大规模流出A股与港股市场。2024年,中国长债利率一路走低,更令人民币汇率始终承压。

在这样的背景下,中国的资本管制更受到质疑,资金开始质疑人民币资产的流动性风险,以及中国对资本流动的调控能力和意愿。外资的撤退不仅仅是利差套利的结果,更是一场关于市场信心的投票。

二、资产负债表衰退下的deflation压力

这两年,辜朝明及其“资产负债表衰退”理论,已经成为中国经济研究的显学。

核心框架是在资产负债表受损的情况下,经济主体(企业、政府、居民)更倾向于偿还债务,而非借贷投资,即使利率降至极低水平,货币宽松政策也难以刺激信贷扩张,最终导致“借钱的人不愿借,放贷的人找不到人借”,从而经济陷入低增长、低通胀甚至通缩的循环。

房地产在中国居民的资产负债表中,扮演了太过重要的角色,当房地产从“财富载体”变成了负担,deflation螺旋便成了拖拽一切的黑洞。再多的利好、政策、真金白银,都难以扭转人们对未来的悲观预期。当房子的财富效应褪去甚至说负向,居民的消费和投资决策便发生结构性变化。

原本愿意透支未来收入购房的人,开始选择存钱、降杠杆、减少可选消费;原本依靠土地财政支撑资产负债表地方政府和供应链,进入去杠杆和紧缩模式。

deflation螺旋的本质,不是货币供应不足,而是信用收缩和信心塌缩。 央行可以降息,财政可以发债,但如果市场主体选择持币观望、不愿扩张,那么货币政策的传导机制就会失效。

“宽货币”无法转化为“宽信用”的背后,是企业不愿加杠杆扩张,而选择削减成本、降低投资;居民预期未来收入不确定性增加,更倾向于存钱而非消费。

结果就是需求疲弱,物价承压,工资增长乏力,企业进一步降低投资意愿,形成“deflation—需求疲软—企业谨慎—就业承压—deflation加剧”的负循环。

三、产能过剩和内需不振的内卷压力

19年~21年这波核心资产牛市中,有两个代表性的产业:光伏和白酒。在此后几年的熊市中,这两个产业所遭遇的困境,某种程度上是中国经济两大困境的缩影:产能过剩和内需不振。

光伏行业上演了一波典型的景气赛道变内卷修罗场,产能过剩+价格战的恶性循环,让所有玩家陷入“谁活得更久”的淘汰赛。硅料、硅片、组件价格全线下跌,行业利润被彻底挤压。上游的利润空间迅速被压缩,而下游组件厂商同样面临残酷竞争,背后地方财政明里暗里的介入,更让产能出清变得遥遥无期。整个行业求生不能,反馈在股价上就是延绵的下跌。

当市场不再是“增量扩张”逻辑,而是“存量争夺”逻辑,行业内部的竞争规则就会彻底改变。

如果说光伏、汽车的价格战是制造业端的“内卷”,那么消费市场的“内卷”则表现为中产群体消费意愿的坍塌。

过去,中产消费升级是中国经济增长的重要叙事之一。但当房地产下行、就业压力加大、收入预期不确定,中产消费者开始缩减开支。

高端白酒、奢侈品、服务消费等行业都感受到了“消费降级”的冲击,品牌溢价变得越来越难以维系。

反映到A股市场,就是消费板块的持续低迷。2023年之后,白酒股估值下调,而更多餐饮、零售品牌在业绩层面也难以维持增长。

在产能扩张的惯性依然存在,而需求却被紧缩的情况下,价格战成为市场出清的唯一方式。 这不仅体现在制造业端的价格竞争,也体现在消费端的品牌竞争,“性价比”成为市场新的主旋律。

产能过剩和内需不振相互交织,演化成“供给无序扩张、需求持续收缩、价格战难以出清”的死循环。

四、AI革命下的中国创新失速的压力

2022年,ChatGPT的横空出世,标志着新一轮人工智能革命的到来。从大模型到算力竞赛,从AI芯片到数据要素,全球科技叙事的核心,迅速从移动互联网切换到人工智能。然而,在这一波科技革命中,中国创新能力再次受到质疑。

一方面,地缘政治和技术封锁使中国在高端芯片、算力基础设施等核心环节遭遇瓶颈,制约了AI产业的上限;另一方面,人工智能核心技术的主动权始终被美国掌控,OpenAI、Anthropic等公司主导了大模型的前沿发展、英伟达掌控着全球算力、Transformer架构、RLHF、AI代理技术等人工智能的基础突破都发生在美国。

中国科技的创新叙事在人工智能革命前黯然失色,曾几何时市值比肩纳斯达克巨头的中国互联网企业,被质疑缺乏真正的技术创新。

与此同时,2023年以后,美国科技股迎来了一轮“AI驱动的超级牛市”,英伟达、微软、Meta、谷歌等公司的市值一路飙升,资金疯狂涌入AI相关资产。

相应的中国科技股在AI时代的相对吸引力下降,导致估值持续下行,AH股科技板块陷入漫长的低迷期。

中国社会本就因资产负债表衰退弥漫着焦虑低迷的情绪氛围,更陷入了对自我科技创新能力的怀疑中,各种定体问卷土重来。

事情在起变化了吗?

资本外流、资产负债表衰退、产能过剩和需求不足、科技创新失速,四大叙事彼此强化,互为表里,构成了人民币资产过去三年持续承压的逻辑闭环。

当市场相信某个叙事,它会不断自我验证、互相强化,形成难以逆转的市场预期。

“资本外流 → 资产缩水→ 内需萎缩→产能过剩→高附加值产业受冲击 → 企业盈利下降与创新受阻 → 竞争力削弱与资本再撤离”

这种认知闭环,在30年期国债收益率的持续上行中被不断强化,市场不再仅仅是交易事实,更是在交易长期趋势。而在这一逻辑链条未被破坏之前,人民币资产始终难以迎来系统性的修复。

然而,市场不会永远相信一个叙事,也不会永远拒绝另一个叙事。

拐点注定不会来自于某个孤立的经济指标,而一定是市场发现了一些根深蒂固的叙事开始破裂,让投资者不得不重新审视他们的预期。

春节假期已经结束,港股在两个交易日内展现出异常强势的走势,市场是否已经嗅到了某些叙事的裂缝?人民币资产的重估时刻,是否正在悄然逼近?

我们按照打分的逻辑,来对四大叙事做一个主观的盘点:

1、资本外流:转机正在发生

各大机构的2024年的年中总结里,对各大资产的展望分歧不小,但对人民币贬值的共识前所未有的统一。但实际上在过去一个月里,离岸人民币的走势其实非常坚挺。

特朗普上台后,高度的不确定性下,黄金价格突破天际,背后隐含着对美元信用的担忧。美元十年期国债收益率居高不下,显示出通胀的黏性很强。通胀之于美国居民的影响,过去不太容易被境内了解,但中美人民的小红书的生活大对账无异于神来之笔,让国内普通人直观感受到了美式通胀的真实压力,很难说这种认知冲击对于境内资金做配置没有一点影响。

美元潮汐虹吸全球资金的故事,在特朗普时代渐渐有些讲不通了,特朗普的MAGA越来越呈现出门罗主义的底色,意味着美国可能不再主动维持全球资本市场的开放性,而是更倾向于资本回流国内,甚至采取更保守的财政与货币政策。这对于全球资金配置美元资产的意愿而言,同样是一种冲击。

deepseek英雄般的从天而降,打破了美国科技创新能力独步领先的叙事,这对于处于高位中的美国股市而言,同样不是利好。

世界对于双极或者说多极格局的未来是有共识的,但从资金配置上看,并没有给未来可能性相匹配的权重。这种扭曲的配置结构是脆弱的,中国经济在全球经济中的占比,最终会得到相应的资金配置权重。中东、欧洲甚至东亚,未来可能都会加大对中国资产的配置。

很难说资本外流的压力就彻底消失了,但必须要承认,资本外流的叙事在发生转机。如果说人民币资产阶段性的有所表现,那么很有可能外资配置中国的叙事,会伴随着事件冲击,渐渐被市场认可。

2、资产负债表衰退:泥潭难出

万科的故事即将走向新的篇章,考虑到这家房企在中国房地产行业的特殊地位,很难不让人唏嘘。凛冬将至的预言者,最终也未能幸免。

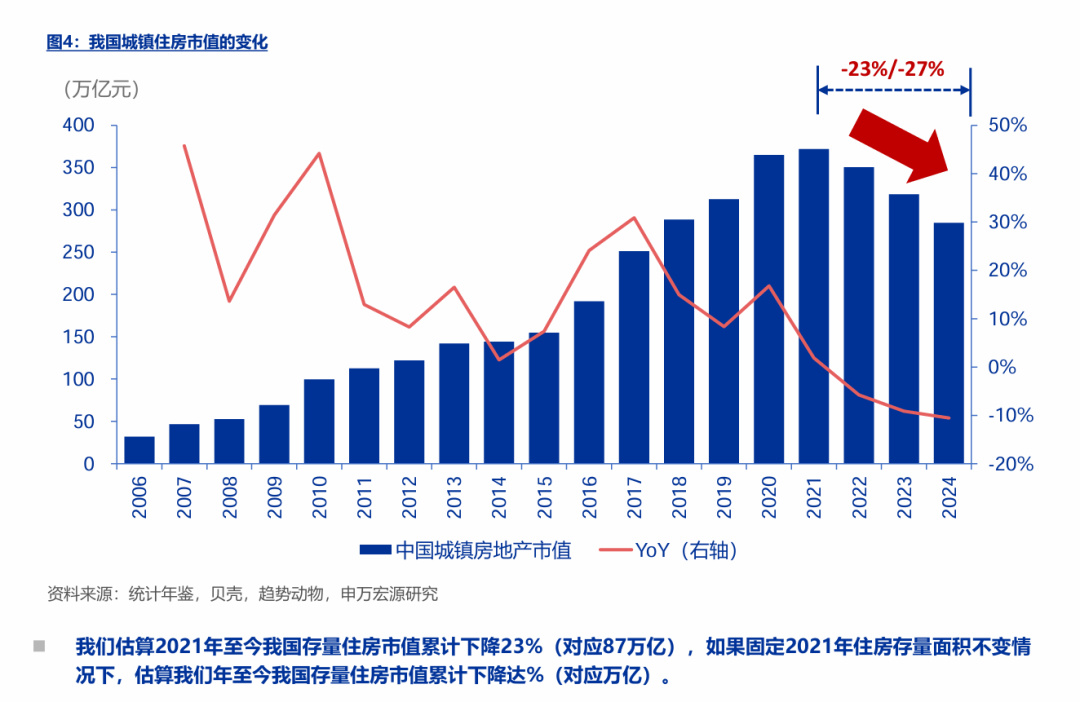

申万地产的袁豪做过测算,从2021年到2024年末,全国房地产资产价格跌掉了约100万亿左右,这对于居民的资产负债表的伤害是非常严重的。

中国城镇居民资产配置中住房类占比高达66%,可以说房价不企稳,居民的资产负债表修复就难言起色。

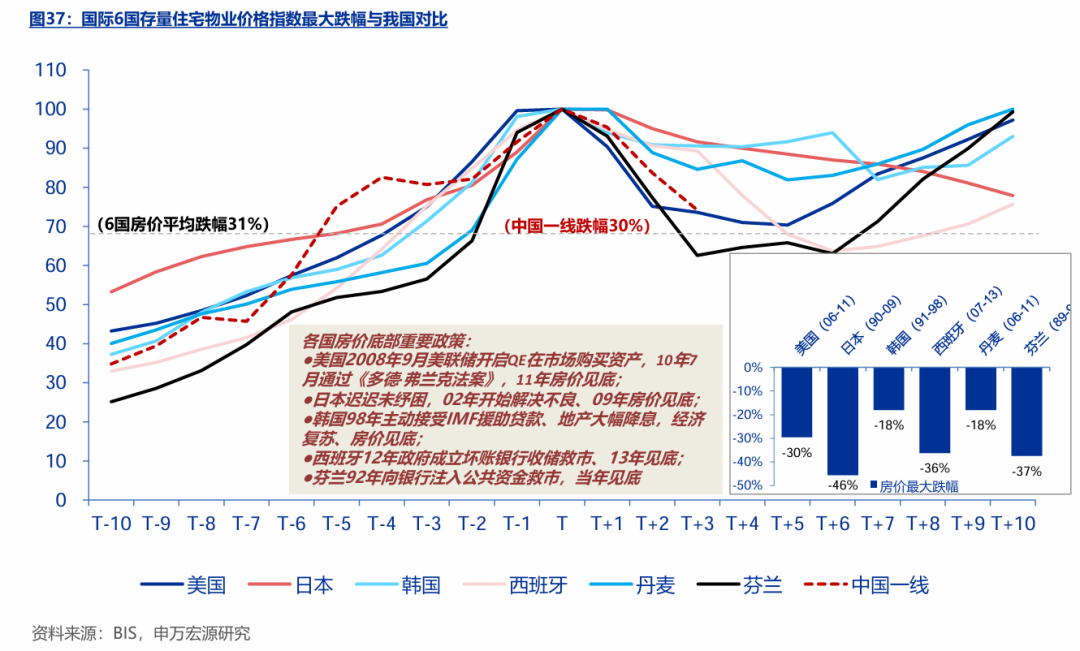

面对这样历史级别的资产价格衰退,市场唯一能做的,或许就是刻舟求剑。因为没有人知道未来会如何演绎,市场底部从来都不是“算”出来的,而是“熬”出来的。但从调整幅度来看,市场可能正在接近历史性底部。全国二手房房价跌幅已达31%(一线城市跌幅30%),而国际房价调整的最大跌幅均值也在31%左右,意味着从历史经验来看,中国房价的调整空间可能已不大。

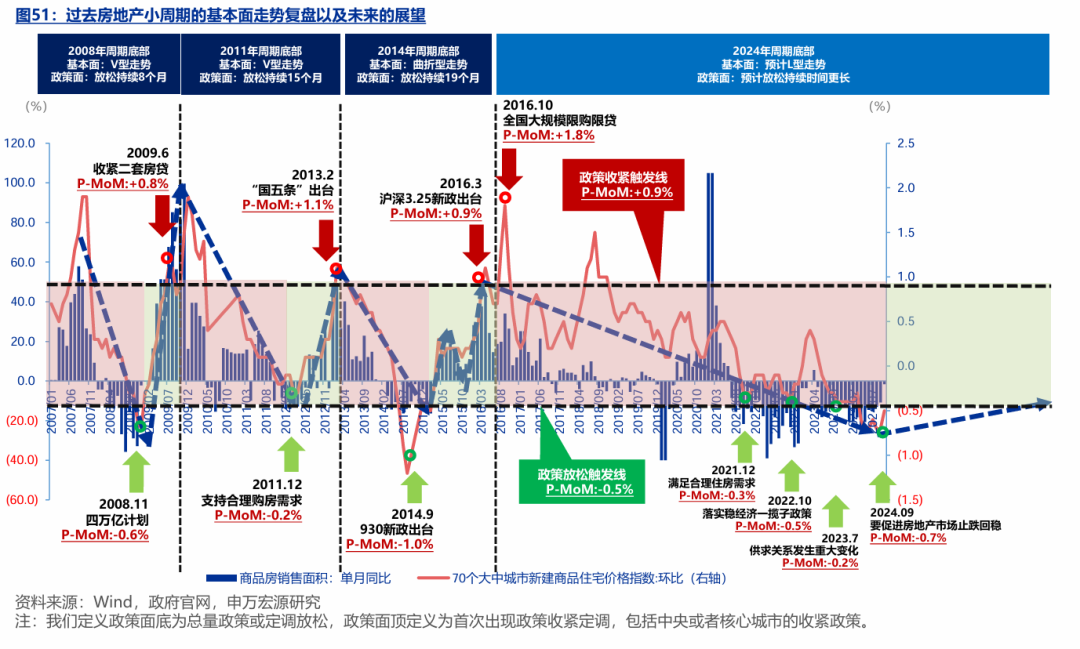

止跌回稳将是未来房地产市场的主旋律,但市场信心的恢复,远比价格调整本身更加重要。

2021年以来房地产政策持续放松,但政策效果有限,可以想见,未来政策端可能会进一步调整,包括降低按揭贷款利率、优化购房政策、减少交易税费等,以提升市场活跃度。

但需要理解,目前社会对于房子的观感已经发生了根本性的变化,投资需求未来将大幅萎缩。当市场信仰被打破,修复需要时间。即便房价不再大跌,成交量的恢复也需要市场对房地产的长期价值重新建立信心。

未来的房地产市场,可能会迎来一次从“投资品”到“消费品”的彻底转型。房价增值预期减弱,住房将回归“居住属性”,更多人会选择租房而非购房。

如果房地产不再是财富增长的唯一渠道,居民的投资逻辑将如何调整?资本市场是否能承接部分财富效应?这些问题的答案,将影响未来中国经济的长期结构。

100万亿的财富蒸发,对居民资产负债表的影响短期难以消除,房地产市场的深度调整已重塑了中国社会对房产的认知。从2021年至今,市场价格的下跌不仅是数字上的变化,更是居民财富信仰的一次根本性动摇。

政策的托底效应已经显现,未来或将继续加码,但市场信心的修复比价格调整本身更为关键。市场底部或许正在形成,但复苏的路径不会一蹴而就,一切都还需要时间。

3、内卷累了:从无序竞争到市场出清

产能过剩和需求不振,或许可以辩证统一的理解为内卷的一体两面,好消息是,中国人也卷不动了。

过去几十年,中国制造业的竞争力建立在规模扩张、低成本生产和全球市场的强势渗透之上。但在全球化迈入新阶段后,欧美市场不再对我们无限敞开,市场竞争的逻辑就从“增量扩张”变成了“存量博弈”,甚至价格战和超额产能的无序竞争。

但当内卷达到一定极限,就都会累的。

如今整个社会都对内卷感到厌倦,对低效率的卷,从企业到打工人都感到疲惫了。企业发现无止境的降本增效已经无利可图,打工人则用躺平精神来寻找具有“性价比”的工作。

中国经济所谓低人权红利的时代已经走向了尾声,过去,依靠低成本劳动力、超长工作时间、高强度内卷换取效率的增长模式,曾是中国制造业、服务业快速崛起的重要推动力。但如今,这种模式正在被市场和社会共同抛弃。

企业已经发现,持续压缩成本、降低人工开支并不能带来长期竞争优势,反而会削弱品牌吸引力、降低员工满意度,最终影响客户体验和商业回报。

胖东来的成功,正是对这一趋势的生动诠释。它向整个商业社会证明:企业可以不依赖极限压榨员工和供应链,而是通过优化管理、提升服务价值,实现盈利能力的提升。

破局内卷的路径正在日益清晰,劳动者待遇和福利将迎来一波系统性的抬升。更高的劳动者收入,意味着更强的消费能力。

当企业逐步接受“高薪资-高效率-高盈利”的模式,劳动力市场的薪资结构将改善,居民的可支配收入增长,带动消费市场的扩张。

当居民收入回升,消费信心恢复,市场会重新愿意为品牌价值、产品质量、优质服务买单,企业也能在高附加值市场获得更好的盈利能力。

这也意味着企业的经营必须要更加规范,违法成本更高,进而倒逼低效产能的退出,实现市场的良性竞争。

看起来无药可解的内卷,其实已经看到解决问题的曙光了。

4、中国产业入关在即

入关学在中国经济下行的这两年,声势弱了很多,但伴随着中国产业在在机器人、人工智能、新能源汽车等高科技产业的突破,一定会让中国产业入关的声音,再度回到舆论舞台的中央。

所谓入关,将当今国际秩序中主导的美国比作大明,被欧美主流秩序排斥的中国比作建州。马六甲海峡作为世界贸易的重要关口,被类比为山海关,中国打破现有国际秩序、实现自身发展和崛起的过程被称为 “入关”。

长期以来,全球产业分工由西方主导,中国主要承担低端制造、低附加值生产的角色。但在产业链竞争白热化的今天,中国已经完成了从“产业配套国”到“技术输出国”的跃迁。

中国是世界上唯一拥有全部工业门类的国家,从原材料、零部件到整机生产,中国制造已经形成全链条产业生态。

更重要的是,中国的工程师红利让中国能够在关键技术领域实现持续突破。中国的产业崛起,不是简单的低端制造扩张,而是全方位的产业链重构。

中国已经告别“廉价劳动力时代”,科技创新、产业链优势正在成为新的核心竞争力。未来十年,新能源、AI、机器人、芯片等领域,将成为中国新一轮产业崛起的增长点。在大模型之争中,尽管一开始中国处于追赶位置,但在持续不断的迭代开发中,中国渐渐就拥有了自己的世界级团队,这背后与中国庞大的理工科人才储备息息相关。

当欧美市场对中国制造的封锁加剧,中国企业的全球扩张正在绕开西方主导的贸易体系,重塑全球贸易版图。

一带一路国家将成为中国产业全球化的试验场,东南亚、南亚、中东、非洲将成为中国制造的战略腹地。

中亚、东南亚、非洲的基础设施建设项目,正在加速中国企业与当地市场的产业整合。人民币在一带一路贸易结算中的比重不断上升,中国企业正借助产业投资,打造新的全球供应链体系。

在非洲、南美,中国的工业产品已经从基础制造向高端装备进化,越来越多的国家开始主动引入中国的新能源、电信、AI等技术。

中国企业将不再满足于做全球产业链的“组装车间”,而是在关键技术、核心供应链上取得主导地位。未来,中国制造不仅是世界工厂,而是全球产业价值链的核心枢纽。

在这个层面上,中国创新能力失速的叙事,将很快被颠覆。

最后的话

以被逆转的程度来逐一点评四大叙事的话:

1、资本外流的叙事已经出现裂缝,全球资金再配置的逻辑值得期待;2、资产负债表衰退恐怕仍然将是持久战,依然是制约人民币资产价格的因素之一,中长期还是会影响企业和居民的投资、消费意愿;3、内卷很难维系,而且社会已经有反内卷的共识,回到注重利润注重员工福利的道路上,将会系统的抬升企业回报,但这恐怕是个长久期的过程,需要关注企业盈利情况;4、中国创新能力失速的叙事很快会被证伪,2025年将是中国产业入关一带一路的关键一年。

概括一下就是1和3的叙事已经有了瑕疵,2的叙事依然有些沉重,4的叙事即将反转。

从这个角度思考,2025年人民币资产的估值,可能要相较于2024年有一个系统性的抬升。像A500指数ETF(159351)、沪港深500这类核心资产类宽基指数,今年的市场表现值得期待。

免责声明:

您在阅读本内容或附件时,即表明您已事先接受以下“免责声明”之所载条款:

1、本文内容源于作者对于所获取数据的研究分析,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,本网站概不承担;阅读与私募基金相关内容前,请确认您符合私募基金合格投资者条件。

2、文件中所提供的信息尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性;亦不能作为投资决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。

3、对于本文以及文件中所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任;本文以及文件发送对象仅限持有相关产品的客户使用,未经授权,请勿对该材料复制或传播。侵删!

4、所有阅读并从本文相关链接中下载文件的行为,均视为当事人无异议接受上述免责条款,并主动放弃所有与本文和文件中所有相关人员的一切追诉权。